의식주중 우선순위가 있다면?

집? 먹는 거? 입는 거? 개개인의 의견은 다르겠지만 지금 이 포스팅에서는 '식' 먹는 것 으로 써보려 한다. 자고로 우리 나라 사람은 밥심이 아니던가.

아파도 밥먹으면 병이 나았고 인사도 '밥 먹었니'로 안부를 묻고 마음에 없는 말이라도 '밥 한번 먹자' 하는.. 모든 것이 밥으로 시작해서 밥으로 끝난다.

이런 진심인 밥문화에 유튜브의 먹방도 우리나라가 최초로 만들어 전 세계적으로 Global 하게 수많은 foreigner 먹방러들을 양산했다. 게다가 블로그는 맛집 탐방을 하며 직접 내돈내산으로 맛있는 식당도 알려주고 맛깔나게 사진도 잘찍어 침샘을 자극하는 음식을 쉽게 접할 수 있도록 도와준다.

이렇게 먹는걸 좋아하는 문화는 최근에 생긴 것일까? 이전에도 우리 조상들은 밥을 얼마나 먹었을까?

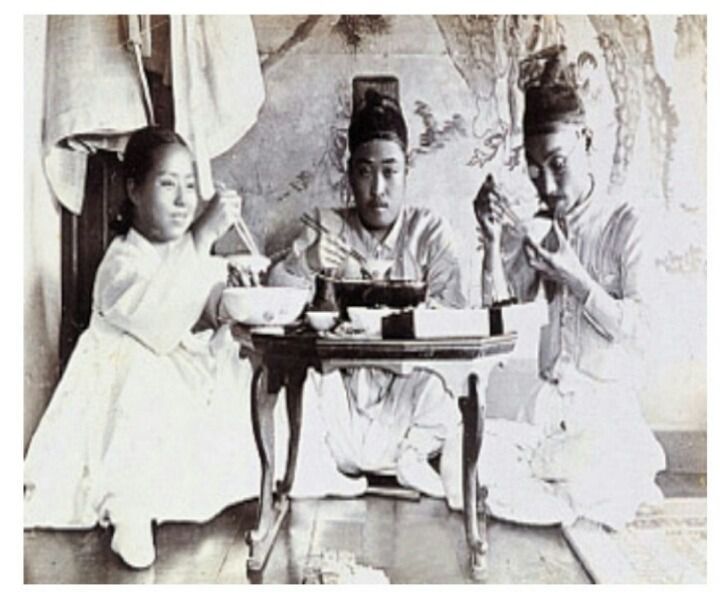

인터넷에서 한민족의 식사량을 서칭 하면 구한말 시대의 어느 갓 쓴 남정네가 밥상 앞에 앉아 밥먹는 사진이 딱 나온다. 밥, 국 그릇이 지금의 대략 5-6인분 정도는 돼 보이는 반면 사나이는 마른 체구이다. 저 정도 먹어도 날씬한 몸매를 유지를 했다는 건 일반적인 식사량이 저 정도일 것이라 예상된다. 현대 프로 먹방러들이 먹는 양과 견줄만 하다.

주변 나라의 기록에 의하면 동북아 삼국중 한민족이 식사량이 많은 것으로 심심치 않게 찾아볼 수 있다.

현재 일반적인 밥그릇의 크기는 350g, 조선시대는 690g, 고려는 1,040g,

고구려는 1,300g의 밥을 담을 수 있는 그릇이 발굴되어 시대별 밥 그릇 사이즈를 유추하며 대식가의 면모를 확인할 수 있었다.

게다가 현대로 접어들수록 밥의 양은 더 적어져서 햇반 기준으로는 현재 210g이다.

멀리 과거로 갈수록 식사량은 많아지며 쌀과 잡곡류 혼합의 탄수화물이 주영양분으로 섭취한다.

먹기 힘든 고기류와 같은 단백질을 섭취하기 힘들어 탄수화물로 대체했을 거라는 의견과 지금과 달리 냉장고가없던 시절에 저장하기 힘든 음식들이 상하기 전에 미리 먹어치우는 것이라는 설이 있는데 모두 맞는 것 같다.

가장 베스트 오프 베스트 위장을 자랑하던 고구려는 밥그릇 사이즈로 식사량을 확인한 것 외에 고구려 벽화를 통해 밥을 짓는 모습의 그림을 보면 밥이 크게 부각되었다. 본래 고대의 그림을 보면 특정한 것을 크게 하는 부분이 있으나 그중에서도 밥이 더 크게 했다면 실제로 밥그릇 사이즈가 크고 밥양도 많다는 말이 된다.

삼국유사 기록에 의하면 김춘추가 하루 먹는 양이 쌀 3말과 뀡 9마리 잡수셨다고 한다. 당시 먹는 것으로 본인의 위상을 높이던 시절로 약간 허세는 있을 수 있으나 1/3만 먹어도 엄청난 양이다.

조선 임진왜란 때 기록한 쇄미록에 의하면 일반 성인 남자는 1끼에 7홉, 약 1.2리터의 쌀/혼합곡식을 먹었다고 한다.한양을 점령한 고니시 유키나의 군량을 염탐해 일본군의 식량의 기준을 조선군의 한달가량의 식량으로 예상했다고 한다. 대략적으로 한 달 후면 일본군의 식량이 떨어져 물러날 줄 알았으나 예상과 달리 일본군은 더 오래 버티었는데 후에 일본군을 몰아내고 일본 그릇 사이즈를 본 조정에서는 일본군이 조선에 오랫동안 버티기 위에 간장종지에 밥을 먹은 것으로 해석했다고 한다.

그러나 실제 일본군이 일반적인 식사량은 간장종지 사이즈였다.

조선시대 왕의 일과를 보면, 하루 5~6끼씩은 먹었다 한다. 그러나 영조는 기존의 5~6끼에서 본인의 건강을 위해 하루 3끼 정도를 먹었고 당시 조선에서 볼 수 없는 균형 잡힌 식단으로 고기는 적게 먹고 채식과 고단백 음식을 먹어 주변에서 적게 먹는다고 크게 걱정 했다고 한다.

외국인이 본 한국인의 식사량은 조선말 안토니오 다블뤼 주교의 기록에서도 복숭아를 먹으면 가장 적게 먹는 사람이 10개이고 그 외 30~50개 정도 먹고 술을 좋아해 취할 정도로 먹고 아무데서나 잤다고 했다. 이때나 지금이나 술에 대한 후한 인심은 여전하다.

명성황후이 절친인 호러스 그랜트 언더우드 부인은 조선인의 잔치집에 가면 많이 먹으려고 전날 굶은 사람처럼 먹는다. 믿기 어려울 정도 많이 먹어서 놀라웠다고 했다.

사실 지금도 뷔페에 가면 전날 굶고 가는 걸 국룰이 아니던가.

조선 식사량의 일화 중 명의 사신으로 간 이정구가 명의 사신 집에 갔다가 대접을 받게 된다.

처음에는 술과 안주를 대접받았으나 다 먹은 후 식전이라고 하여 돌아간다고 했다. 손님을 대접하는 입장에서 미흡하다고 생각되어 떡과 과일을 내오니 역시나 다 먹고 그가 식전이라고 또 말했다.

배가 여전히 고픈 줄 알고 만두를 쪄주었고 다시 식전이라고 하여 그 후로도 1-2번 더 대접했지만 결국 식전이란 말과 함께 배고프다고 본인의 거쳐로 돌아가 버렸다고 한다.

이정구는 주는 음식을 다 먹고 지속적으로 식전이라고 하는 것은 밥이 빠진 요리들로만 대접을 받으니 끼니를 때울 만한 정도는 아니었나 보다.

1960~70년대는 라면이 보급화 되기 시작했다. 그러나 워낙 탄수화물을 위주의 식단을 오랫세월동안 유지하여 하루아침에 식습관은 바뀌지 않았고 맛의 최강자인 라면도 한때 찬밥인 시절이 있었다.

당시 생활상을 확인해보면 노동 집약체인 농사 위주의 농경사회로 균형 잡힌 식단이 없던 시대였다.

열량이 많이 소모되니 부족한 영양분을 채우기 위해 밥을 섭취를 했다. 쌀만 섭취하면 다른 영양소가 부족할 것 같지만 쌀은 주식 중 완전식품에 해당된다. 대부분의 양양소가 골고루 분포되어 있고 특히 단백질은 우유보다 더 높다. 게다가 현대와는 달리 쌀 정제술이 발달되지 않아 현미 위주의 식사를 했기에 영양분은 더 많았다.

주변국에서 가난한 나라가 많이 먹고 무지하다고 비난을 했다고는 하지만 이미 쌀이 영양공급원이라는 것을 체험 한 터라 환경에 맞게 대식을 한 것이다. 실제로 IQ도 쌀을 섭취한 국가가 높다고 한다.

남들이 뭐라 하던 무슨 상관이랴. 지금은 다방면을 잘먹고 있지만 예나 지금이나 우리는 밥심이다.

잘 먹으면 복스럽다고 이쁘다. 그러니 더 잘 먹고 잘살아야겠다.

'가벼운 잡지식' 카테고리의 다른 글

| 역사에서 유래된 고사성어(사자성어). 주지육림과 위록지마 (1편) (15) | 2022.10.02 |

|---|---|

| 위대한 성군 세종대왕의 문제적 며느리들. (17) | 2022.09.30 |

| 을미사변, 나라 팔아먹은 고종 그리고 뇌물 (세번째, 마지막회) (15) | 2022.08.26 |

| 명성황후는 진정한 조선의 국모였을까? (두번째) (14) | 2022.08.21 |

| 최악의 발암 고종, 그의 아버지 흥선대원군이 명성황후를 며느리로 들인 이유는? (첫번째) (18) | 2022.08.19 |

댓글